1/8

La nostra è una storia antica

Quasi mille anni e non sentirli.

La storia della Mozzarella di Bufala Campana a tappe.

Le origini della Mozzarella di Bufala Campana sono direttamente legate all’introduzione dei bufali in Italia.

Una delle ipotesi più accreditate sostiene che la diffusione della bufala in Italia meridionale sia avvenuta in epoca Normanna. I bufali provenivano dalla Sicilia, dove erano giunti alla fine del X secolo, a seguito delle invasioni dei Saraceni e dei Mori.

Intorno all’XI secolo si completa l’impaludamento delle pianure costiere del basso versante tirrenico – Piana del Volturno e del Sele. Si crea così l’ambiente più adatto all’allevamento della bufala.

In epoca Sveva i bufali raggiungono le attuali aree di allevamento (1189-1266).

I primi documenti storici che, invece, testimoniano la produzione di Mozzarella di Bufala Campana risalgono al XII secolo. Secondo alcuni manoscritti, i Monaci del monastero di San Lorenzo in Capua erano soliti offrire un formaggio denominato mozza o provatura (quando affumicato), accompagnato da un pezzo di pane, ai pellegrini componenti del Capitolo Metropolitano, che si recavano ogni anno in processione fino alla chiesa del Convento.

È nel XIV sec che la commercializzazione del formaggio di bufala prende davvero piede nei ricchi mercati napoletano e salernitano.

Esistono diverse testimonianze che provano la produzione e la vendita dei primi antenati della Mozzarella di Bufala Campana: “mozze” e soprattutto “provature”, che subivano un processo di affumicatura con cui si allungava la vita commerciale del prodotto.

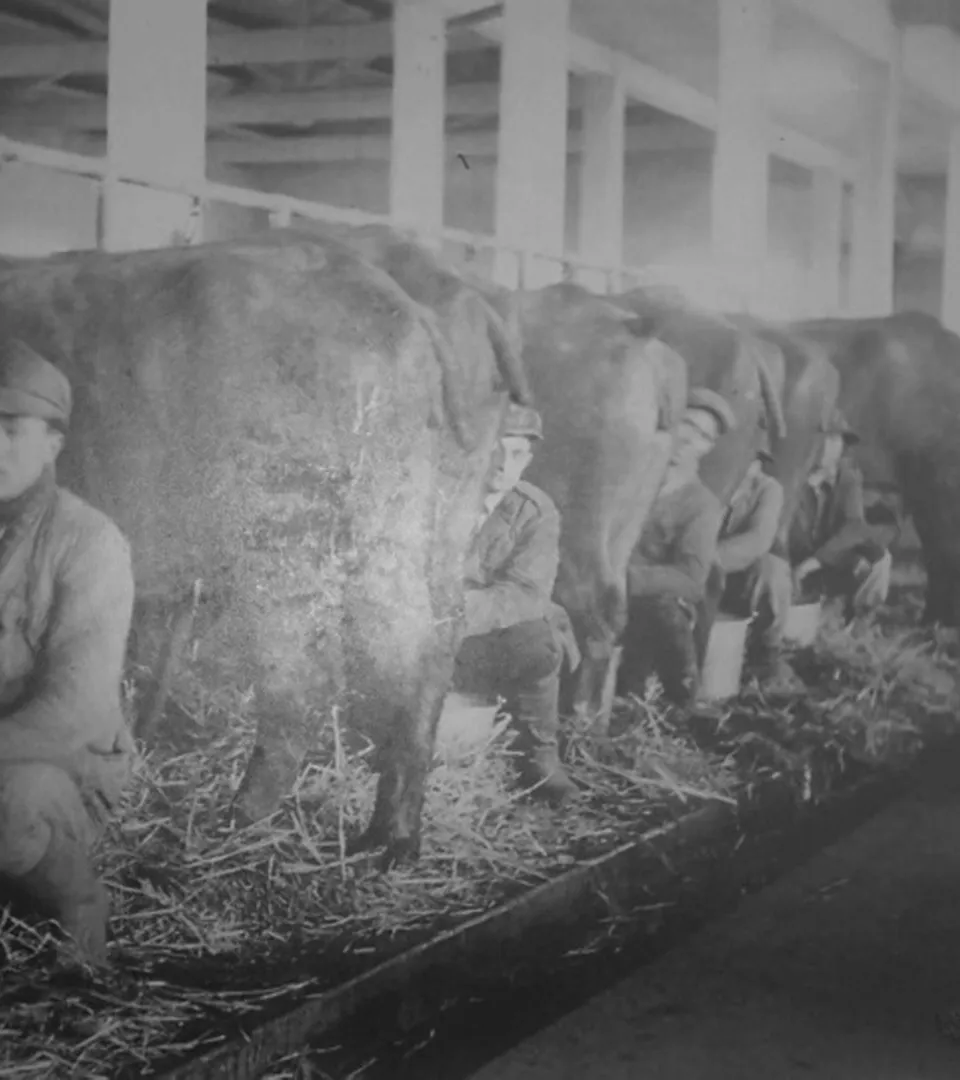

Nel XV secolo nascono le prime “bufalare”. Si tratta di caratteristiche costruzioni in muratura dalla forma circolare, dotate di un camino centrale.

Se prima la mozzarella di bufala era prodotta negli stessi locali in cui avveniva la mungitura, con l’avvento delle bufalare si separa il processo di produzione da quello di trasformazione latte di bufala fresco. A questi ambienti dedicati e più igienici, gli animali non hanno accesso. C’è solo l’occorrente per produrre deliziose provole, caciocavalli, burro, ricotta e mozzarelle di bufala.

Risale invece al 1570 il primo testo scritto in cui appare la parola “mozzarella”. Si tratta del grande trattato di cucina rinascimentale di Bartolomeo Scappi, cuoco della corte papale.

La Mozzarella di Bufala Campana diventa un prodotto di largo consumo nel 1700.

Questo processo è accelerato dai Borbone, che realizzano nella Reggia di Carditello, in provincia di Caserta, un importante allevamento di bufale e un annesso caseificio sperimentale per la trasformazione del latte di bufala fresco. Nel caseificio è presente un registro di stalla in cui vengono annotati gli eventi più importanti per le bufale, ognuna delle quali ha un nome, che di solito ricorda i personaggi di corte.

Durante la dominazione spagnola, la bufala è utilizzata anche come cacciagione. Per le battute di “caccia alla bufala”, la corte si reca nelle zone di allevamento della piana del Volturno e del Sele.

L’unificazione d’Italia segna un altro passo importante nella storia della Mozzarella di Bufala Campana. Ad Aversa nasce la “Taverna”. Si tratta di un vero e proprio mercato all’ingrosso della Mozzarella di Bufala Campana e dei derivati caseari del latte di bufala fresco. Tra questi la Ricotta di Bufala, che, quotidianamente, stabilisce le quotazioni in relazione alla produzione e alla richiesta.

Il commercio viene dunque regolamentato: il proprietario delle bufale, che trasforma il latte, è tenuto a firmare veri e propri contratti con il “distributore” dei prodotti, validi dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo.

ROCCO SCOTELLARO (1940)

Il poeta e scrittore lucano Rocco Scotellaro, nella sua inchiesta sulla cultura dei contadini del Mezzogiorno, racconta che il bufalaro conosce le sue bufale singolarmente, come se fossero “cristiani”. Ad ognuna di esse dava un nome. “Contessa”, “Amorosa”, “Cambiale”, “Monacella”, “‘A malatia”, “‘Ncoppe a paglia”. A volte i nomi si trasformano in massime che nascono dai comportamenti degli animali e dal rapporto stretto che hanno con il bufalaro.

La Mozzarella di Bufala Campana DOP sa raccontare il passato, vivere al meglio il presente e proiettarsi nel futuro. Ha una storia unica, fatta di continue innovazioni e di un forte legame con la tradizione. Ascoltala nel nostro podcast. Scopri come la Bufala Mediterranea è arrivata, secoli fa, in Italia e come è nata la mozzarella più apprezzata e imitata al mondo.

Credits